8月 26日,广电总局在中央纪委监察部网站公示了一则通报,表示将出手遏制“天价片酬”和明星炫富等问题。同日,央视新闻频道播出“天价片酬”专题新闻,就国内演员高片酬的事情做了报道和点名批评。

这次被央视点名批评的是演员周迅和霍建华,据说出演《如懿传》,这二位拿走了1.5亿元的片酬。其中周迅一个人的片酬就达到了9500万元。而与明星天价片酬相对应的,则是大小银幕上烂片横行。明星们收了那么多钱,然后就给我们看这个,是可忍孰不可忍。所以呢,这次广电总局出手遏制明星“天价片酬”这件事,还是有着相当的民意基础的。

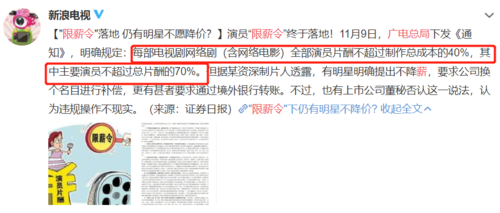

其实明星“天价片酬”的情况由来已久,而且广电总局在2014年的时候就曾经考虑出台“限薪令”。如今旧事重提,可见“天价片酬”这两年有愈演愈烈的趋势。说句老实话,我感觉限薪令可能达不到想要的效果,即使政策可以规定明星们的名义薪酬,但却无法阻止薪酬以其广电总局呼吁严控演员片酬他方式兑现。换句话说,即使我们出台了限薪令,明星们也很容易能够规避。比如签署个阴阳合同;比如不收固定片酬,而是根据票房按比例分账。华谊兄弟为了笼络明星,连股票都分给他们了。这广电总局呼吁严控演员片酬你拦得住吗?当然,不是每个演员都有这样讨价还价的能耐。限薪令之下,普通演员可能收入就缩水了。说得学术一点就是:针对既得利益集团进行改革时,承担成本的往往是利益集团中弱势的一部分。

在我看来,评价明星薪酬合理与否的前提,是弄清楚这“天价片酬”是怎么来的。首先我觉得这和当前的市场环境有关,有一个著名的经济学术语叫“口红经济”,意思是说,当社会经济下行的时候,人们就会调整自己的消费方式,过去买房、买车、旅游那种大头消费会变得更加谨慎。然后人们会把更多的小闲钱用于那些惠而不费的消费,比如买支口红,再比如看场电影。这在一定程度上就会推动这块市场的壮大。而不断壮大的市场,又形成了一个投资的洼地。尽管说电影是一个高风险的行业,但相比于变幻莫测的股市和高山仰止的楼市来说,门槛低、可操作的电影市场还是十分具有吸引力的,这就引导大量热钱流入,形成了如热火烹油般的繁荣景象。

电影市场壮大,应该让所有从业者都能够分享利益才是,又为什么被明星独占鳌头呢?这和当前的“注意力经济”有关。所谓“注意力经济”,就是吸引消费不再仅仅看谁的产品物美价廉,而是看谁能够吸引消费者的注意力和黏性。那么一部电影中,最能吸引观众注意力的就是明星了,更别说那些自带粉丝的偶像明星了。这是放之四海而皆准的道理。

除了“注意力经济”之外,可能还有一个原因间接地推动了明星的“天价片酬”,那就是广电总局这些年出台的各种限制令,尤其是对题材的限制。因为创作空间的收缩,让制片方们只好挤进允许的题材当中,这就导致影视剧作品同质化非常严重,电视剧领域就是抗日神剧或是婆妈剧的天下,而大银幕上不是古装片就是青春片。那么在题材情节雷同的情况下,靠什么竞争?只能依靠明星来吸引观众了。而中国的明星就那么多,你争我抢,片酬自然就水涨船高了。而一部电影预算有限,明星分得多,其他环节就分得少,质量也就呵呵了。

所以说,要想让电影市场,尤其是明星的“天价片酬”降温,除了政府部门的监管之外,更根本的解决办法还是来自于市场。观众不是傻子,一个明星演的都是大烂片,观众是不会买账的,收视率、票房上不去,广告商就不会跟,他的高薪就保不住。实际上今年暑期档电影票房滑坡,就是观众对烂片的负反馈,观众的热情与信任早晚有耗尽的时候。而且娱乐圈可能是中国最开放的市场,这么高的片酬会激发更多年轻人的明星梦,未来供给上去了,价格也就下来了。当然,市场趋于稳定需要一段时间,而如今的这拨明星,只能说他们很幸运,赶上了好时候。 本报评论员牛角